| 今天是 |

|

7月健康提示

▶关注原因

中暑是指在高温环境下,由于热平衡和水盐代谢紊乱等引起的一种以中枢神经系统和循环系统功能障碍为主要表现的急性疾病。轻症中暑可出现头痛头晕、胸闷、心悸、面色潮红、皮肤灼热、体温升高等。一旦发展为重症中暑,则可出现大量出汗、血压下降、晕厥、肌肉痉挛,甚至发生意识障碍、嗜睡、昏迷等症状。户外作业人员如快递员、建筑工人等要特别注意防暑降温。

▶健康提示

1.夏季预防中暑应提前适量饮水。可饮用一些淡盐水,补充盐分和矿物质。酒精性饮料和高糖分饮料会使人体失去更多水分,在高温时不宜饮用。同时,避免饮用过凉冰冻饮品,以免造成胃部痉挛。

2.加强体育锻炼,保持充足的睡眠,注意劳逸结合。

3.避开高温天气尤其是正午时段外出,外出时选择轻薄浅色的服装。使用遮阳帽、太阳镜、太阳伞、防晒霜等防晒用品。不要将儿童、老人独自留在关闭的汽车内。

4.高温作业人员应严格遵守高温作业规程。长时间进行户外露天作业时,应采取必要的防护措施。注意合理休息,并随身携带藿香正气丸、十滴水等防暑降温药品,出现身体不适及时就医。

▶关注原因

目前新冠感染疫情平稳,XBB系列变异株已成为主要流行株,与早期流行的奥密克戎各亚分支相比,XBB系列变异株的致病力没有明显变化,建议群众应继续做好个人防护和健康管理。

▶健康提示

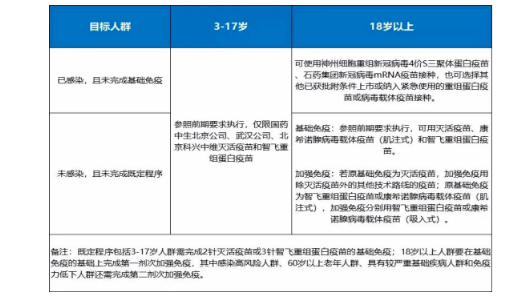

1.建议在没有接种禁忌症的情况下,符合条件者尽早接种新冠病毒疫苗。

2.做好日常防护,应科学佩戴口罩,注意卫生习惯,勤洗手,注意咳嗽礼仪,少聚集,居家和工作场所定时开窗通风,做好居室日常卫生。

3.加强个人健康管理。日常要密切留意家人和自己的健康状况,如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时,避免带病上学或上班,视情况及时到附近医院发热门诊就诊;就医途中全程佩戴口罩,尽量避免乘坐公共交通工具。

4.一旦感染新冠病毒,建议非必要不外出,避免前往人群密集的公共场所,不参加聚集性活动,外出全程佩戴口罩。

▶关注原因

夏季气温高、湿度大,易于细菌生长繁殖,是霍乱、细菌性痢疾等肠道传染病的高发季节。

▶健康提示

1.饭前、便后和加工食物前要彻底清洗双手。

2.不喝生水,不使用不洁的水漱口、刷牙和清洗餐具及食品。

3.不要吃储存时间较长的食物,冰箱内短期存放食品,食用前要蒸煮热透。

4.生吃瓜果蔬菜要洗净,先用清水浸泡,然后使用流水多次冲洗。

5.尽量不要在路边摊或卫生条件差的餐馆进餐,在外就餐少吃凉拌菜和肉类烧烤食物。

6.要做到生熟分开,加工凉拌菜时要用专用的熟食案板、刀具和专用盛放容器。

7.一旦出现腹泻、呕吐等症状,尽早到正规医院肠道门诊就诊,身边有腹泻患者或家人腹泻时要注意饮食隔离,做好消毒处理,避免造成水源和食物污染。

▶关注原因

手足口病、疱疹性咽峡炎是由柯萨奇病毒、埃可病毒、EV71等肠道病毒导致的儿童常见传染病,主要通过密切接触病人的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物、唾液及接触被其污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或环境而感染。每年4-7月是高发季节。手足口病以发热、口腔粘膜疱疹或溃疡、手、足、臀等部位皮肤出疹为主要特征,少数患者出现严重的并发症。疱疹性咽峡炎主要表现为发热、咽峡部疱疹、咽痛、流涎、因咽痛影响进食,单纯疱疹性咽峡炎在没有合并细菌感染的情况下,引起的并发症较少,几乎不会出现重症危及生命。

▶健康提示

1.避免与患者密切接触,如拥抱等。

2.注意手卫生,尤其在触摸口鼻前、进食或处理食物前、如厕后,应用清水、洗手液或肥皂洗手。

3.做好常用物品的清洁与消毒。

4.少出门:该病流行期间,应尽量避免带儿童到人群聚集、空气流通差等密闭公共场所。

5.常通风:每日开窗通风2-3次,每次不少于30分钟。

6.根据需要,可自行选择接种EV71手足口病疫苗。

▶关注原因

蚊媒传染病是由病媒蚊子传播的自然疫源性疾病,常见的有流行性乙型脑炎、疟疾、登革热等。近年来报告的登革热、疟疾病例均为境外或省外输入病例,流行季节为夏秋季节多见。

▶健康提示

1.做好个人防护。尤其是到登革热、疟疾等流行区旅游或生活,应注意做好防蚊措施,最好穿浅色长衫长裤,在身体裸露部位要涂上防蚊水、花露水等防蚊产品,并且避免在蚊虫活动活跃的地方,如树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留。

2.积极防蚊和灭蚊。保持居住地环境卫生,定期清理积水,消灭蚊虫滋生地;家庭可安装蚊帐、纱门、纱窗;适时使用蚊香、电子驱蚊器。

3.及时就医。一旦出现发热、头痛、呕吐、抽搐、嗜睡等可疑症状,应及早到医院就诊,以免贻误病情。从登革热流行地区返回本地后14天内出现发热等疑似症状,应主动向医护人员告知近期旅行史以及在当地的蚊虫叮咬史。

4.接种乙脑疫苗是预防乙脑最经济有效的措施。

▶关注原因

俗称“红眼病”,是一种由肠道病毒感染而引起的急性传染性眼病,夏秋季流行。该病潜伏期数小时至5天,一般为1~2天,病程2~7天。

临床表现为结膜水肿、充血、点片状结膜充血,伴眼球异物感、流泪、眼痛等。主要通过接触传播,还可借助水(如被污染的游泳池水等)引起暴发。

▶健康提示

1.加强手卫生和爱眼护眼知识的学习,养成勤洗手、不共用毛巾脸盆等个人生活用品的习惯。

2.在流行期,公用水龙头、电梯扶手、门把手、电话、用具、玩具等手部高频接触物要注意消毒。

3.患者感染后7~10天,应尽量居家隔离休息,减少公共场所活动,避免进入游泳池、浴池等公共场所。

4.患病后,及时就医,遵循医嘱用药。

▶关注原因

以微生物所致食源性疾病最为多见,野生菌、野生植物、动物等误食导致中毒也时有发生。食源性疾病通常进餐后短时间内急性发病,出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状。7~10月为高发月份,节假日期间聚餐和在外就餐机会增加,发病风险也相应增加。

▶健康提示

1.保持清洁,尤其饭前便后、处理生熟食物及其包装前后、接触宠物、处理垃圾之后勤洗手。

2.生熟食物分开,加工食物的厨具、容器生熟分开。食物要彻底煮熟烧透,剩余食品和隔夜食品尽量不食用,如再次食用应彻底加热。

3.不食用来历不明的食物,不采集、不食用不明野生菌和野生植物。使用安全的水和食物原料,适当清洗、削皮可降低风险。

4.外出就餐应选择正规、卫生条件好的餐厅,提倡使用公筷、公勺,减少交叉污染风险。

▶关注原因

夏天是犬伤的高发期,闷热的天气容易使犬类动物烦躁、冲动,同时夏季人们穿着单薄,容易被犬只咬伤、抓伤。

▶健康提示

1.科学管理宠物,及时主动给宠物接种疫苗,同时圈养好自己的宠物。外出遛狗时,应使用犬链、嘴套、犬笼等,以便控制犬类的活动范围和行为,避免犬伤人事件的发生。

2.避免接触野生动物和流浪动物,不要挑逗、玩弄猫、狗等动物,不要打扰在进食、睡觉或看护幼崽的狗,不要让动物舔舐皮肤伤口。

3.被狗、猫等动物咬伤后应尽快到附近的规范犬伤处置门诊处理。